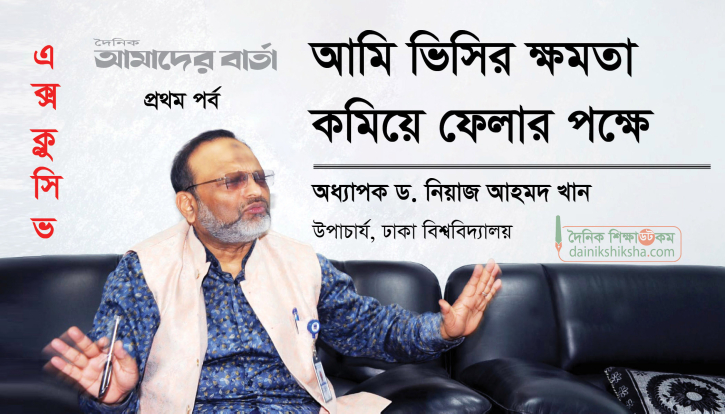

ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিজেই নিজের ক্ষমতা কমিয়ে ফেলার পক্ষে অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। লাগাম টানতে চান অর্থ উত্তোলনের একক ক্ষমতায়। শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের নিরঙ্কুশতায়। কিন্তু, কেনো? দৈনিক আমাদের বার্তাকে দেয়া সাম্প্রতিক এক এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে সাবলিলভাবে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। এছাড়াও কথা বলেছেন, সমসাময়িক পরিস্থিতি ও করণীয়, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, গবেষণার মান ও প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে।

আমাদের বার্তা : আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন প্রায় ৬ মাস হয়ে গেলো, এই প্রশাসনিক দায়িত্ব কেমন উপভোগ করছেন?

অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান: আমি এটিকে একটি আমানত হিসেবে দেখি। আমি যে প্রশাসন খুব বেশি উপভোগ করি তা না। গণঅভ্যুত্থানের পরবর্তী বাস্তবতায় মূলত ছাত্রদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে আমি এই দায়িত্বটা নিয়েছিলাম। আমার কিছু প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাও আছে। খুব বিনীতভাবে বলছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও বেশ কিছু বড় বড় কাজ করেছি জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠানে। এর আগেও আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ছিলাম। আমি মূলত আমার পড়াশোনার জগতে থাকতেই স্বাচ্ছন্দবোধ করি। সে হিসাবে আমি এটাকে আমানত হিসেবে নিয়েছি এবং আমার সর্বোচ্চটুকু দেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রতিদিন করছি।

এই যে আপনি আপনার জাতিসংঘে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা বললেন, আপনার বাবাও সম্ভবত জাতিসংঘে কাজ করেছেন। আপনার পূর্বপুরুষরা অনেকটা সিভিল সার্ভিসমুখি বলে আমরা জেনেছি। আপনার শিক্ষামুখী পেশা বেছে নেওয়ার বিশেষ কোনো কারণ আছে কি?

আমার বাবা মূলত পাকিস্তান পিরিয়ডে সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে। একটা পর্যায়ে উনি জাতিসংঘের পরামর্শক ছিলেন। আমার পিতা ও পিতামহসহ পূর্বসুরিরা সিভিল সার্ভিসমুখি ছিলেন এটা ঠিক। তবে আমি মূলত শিক্ষকতাকে বাই চয়েজ হিসেবে নিয়েছি। বুঝেশুনেই এ পেশায় এসেছি। এতে আমার বাবারও কিছু আগ্রহ ছিলো। আর আমি মনে করেছি যে, তত্ত্বের জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের একটা সম্পর্ক তৈরি করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাড়াও সিভিল সার্ভিসের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক আছে, আর এনজিও সেক্টরের সঙ্গেও সুসম্পর্ক আছে। আমরা তো অনেক বিভাজন করে ফেলেছি সমাজটাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের জন্য একসাথে থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। সিভিল সার্ভিসের সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে সভ্যতার সূতিকাগার। আর এনজিওগুলো সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষিত পার্টনার হতে পারে। অতএব, এই প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা ঐক্যের মাধ্যমে দেশ গঠনে ভূমিকা থাকা উচিত বলে মনে করি। মাঝে মাঝে আমি আমার প্র্যাকটিসিং জগতে কাজ করেছি এই সম্পর্কটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য।

আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে অনেক ধরনের সমস্যা আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম, ছাত্র রাজনীতি- অনেকগুলো বিষয়। এসব বিষয় সামলানোর চ্যালেঞ্জ কেমন ছিলো?

কঠিন রকম পরিস্থিতি আমরা মোকাবিলা করেছি। এখনো করছি। তবে স্থিতিশীলতার দিকে যাচ্ছি। প্রথমদিকে খুবই কঠিন এবং অরাজক পরিস্থিতি ছিলো। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ ছিলো। হলগুলো একদম ভাসমান অবস্থায় ছিলো। যৌক্তিক- অযৌক্তিক প্রতিদিনের দাবি-দাওয়া ছিলো। এবং কিছু অসাধ্য দায়িত্ব আমরা নিয়েছিলাম রাজনৈতিক কারণে। যেগুলো পালন করার মত সক্ষমতা আমাদের নেই। যেমন সাত কলেজ। তারাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, দেশের গুরুত্বপূর্ণ কলেজ। তো, প্রতিষ্ঠানগুলো সব মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছে- এরকম একটা অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা দায়িত্ব নিয়েছিলাম। সবার সহযোগিতায় এখন মোটামুটি একটা পর্যায়ে এসেছে।

আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম চালু করা। দায়িত্ব নেয়ার পঞ্চম সপ্তাহের মধ্যে একাডেমিক কার্যক্রম চালু করতে পেরেছিলাম। মূলত সকলের সহযোগিতা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমরা একদম সিস্টেমেটিক কনসাল্টেশন করেছি। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই কাজটি চালু করা গেছে। শিক্ষকদেরও যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি। অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ ছিলো, ছাত্র শিক্ষক দ্বন্দ্বের কারণে। বিশেষ করে আমাদের এই গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে।কিছু শিক্ষকের কারণে যে তীব্র ক্ষোভ শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল সেটিকে মোকাবিলা করার জন্য আমরা পাঁচ স্তর বিশিষ্ট একটা কাউন্সেলিং প্রসেস চালু করেছিলাম। এটার বেশ কিছু ভালো ফল পেয়েছি। ১৭টা বিভাগ সম্পূর্ণ অকার্যকর ছিলো। সবই মোটামুটি সমাধান হয়েছে।

আপনি ৭ কলেজের কথা বললেন। আমরা দেখলাম যে, একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ঘটনাটি সহিংসতার দিকে যাচ্ছিল, সেখানে আপনি একটা উদ্যোগ নিলেন, সাত কলেজ ঢাবির অধীনে থাকবে না। তারপর যদিও উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত হলো। কিন্তু সে সময় আমরা শিক্ষা উপদেষ্টাকে বলতে শুনলাম, ঢাবি ভিসি সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তো, বিষয়টি আপনার ওপর কেমন চাপ তৈরি করেছিলো?

এই মুহূর্তে যে ধরনের বাস্তবতা ও পরিস্থিতি তাতে অনেক সিদ্ধান্তই আমাদেরকে বিবেচনা করে নিতে হবে। যখন দেখলাম যে আমাদের শিক্ষার্থীরাও এটা চাচ্ছেন না। কলেজের শিক্ষার্থীরাও চাচ্ছেন না। সংঘর্ষ রক্তক্ষয়ী পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। ৪/৫ ঘণ্টা ধরে তো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিলো। তখন দ্রুতই সিদ্ধান্তটা নিতে হয়েছিলো। এ ব্যাপারে সাংবাদিকদেরও বিরাট ভূমিকা ছিলো। অনেক সহযোগিতা করেছেন তারা। এই পরিস্থিতিতে আমাকে খুব দ্রুতই সিদ্ধান্তটি নিতে হয়েছে। সাত কলেজের সব অধ্যক্ষ ও আমাদের প্রশাসনের প্রধানরা মিলে সবাই একসঙ্গে বসেছিলাম। সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিম, শিক্ষকদের কিছু অংশের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। তার আগেই আমরা লিখিতভাবে মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছিলাম যে, আগামী বছর থেকে এই দায়িত্ব আর নিতে পারবো না। সম্ভব না এই পরিস্থিতিতে। মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিলো। কিছু নিয়ে আমার কোনো অসন্তোষ নেই। মন্ত্রণালয় থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি। তা না হলে তো এ ধরনের কাজ করা কঠিন হতো। তখন আমরা যেটা বিবেচনা করেছি, সেটি হলো পরিস্থিতি রক্তক্ষয়ী পর্যায়ে গড়াতে পারে। আর আমরা যদি সেভাবে গড়াতে দেই, বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র আছে। সারা দেশেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণ হতে পারে। শুধু ঢাবির ক্ষেত্রেই নয়, আমি মনে করেছি এবং আমার সাথে যারা কাজ করেন তারা মনে করেছেন যে, বৃহত্তর ও জাতির স্বার্থেই এই সিদ্ধান্তটা আমাদের নেওয়া দরকার ছিলো।

একটু আগে আপনি যে সম্পর্কের কথা বললেন.... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক এখন কোন পর্যায়ে আছে বলে মনে করেন? কিছু উত্তেজনাকর, আপত্তিকর পরিস্থিতিও তো আমরা দেখেছি। তো কোথায় উন্নতির প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়?

এটা তো সবার জন্য প্রযোজ্য না। কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আপত্তি ছিলো। কিছু নির্দিষ্ট শিক্ষকের ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি ছিলো। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা.... তারা যে একটা ট্রমার মধ্য দিয়ে গেছে। আমরা চেষ্টা করেছি যে এই ট্রমার বিষয়টা মোকাবিলা করতে। আমরা কাউন্সেলিং ও নিয়মিত যোগাযোগে গুরুত্ব দিয়েছি। আমি মনে করি, এমন ভাইস চ্যান্সেলর অফিস থাকবেন, যার সঙ্গে যে কেউ এসে কথা বলতে পারবে। আর আমাদের কাউন্সেলিংয়ে কিছু বিশেষ সার্ভিস আমরা চালু করেছি। এটা হল পর্যায়েও কাজ করছে। কেন্দ্রীয় পর্যায় আমাদের একটি কাউন্সেলিং ইউনিট আছে। টিএসসি ভিত্তিক। একটাও কাজ করছে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য আমরা পাঁচ স্তর বিশিষ্ট একটি কাউন্সেলিং প্রসেস চালু করেছি।

প্রথমত কোনো দ্বন্দ্ব যখন রিপোর্টেড হয়, আমরা প্রথমে দায়িত্ব দেই বিভাগের ছাত্রউপদেষ্টা এবং সিনিয়র শিক্ষকদের। যে আপনারা একটু আলাপ করে দেখেন কি করা যায়। আমরা চাই সমাধান হোক। আমরা চাইনা মামলা মোকদ্দমায় যেতে। তারপর এটা একাডেমিক কমিটিতে যায়, বিভাগীয় কমিটিতে যায়। এর মধ্যেই কিন্তু অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। কিন্তু, যখন দেখি কোনো কিছুতেই সমাধান হবে না, তখন আমরা একটি সত্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করি। সত্যানুসন্ধান কমিটিতে একজন আইনের অধ্যাপক থাকেন। সিনিয়র মোস্ট প্রফেসর থাকেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা সিন্ডিকেটের প্রতিনিধি দেই। এভাবে অনেকের অংশগ্রহণে গঠিত সত্যানুসন্ধান কমিটি শেষ চেষ্টা করেন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে। যদি সমাধান না হয় তাহলে সত্যানুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে আমরা পূর্ণ তদন্ত কমিটি গঠন করি। আমি সরাসরি প্রথমেই তদন্তে যাচ্ছি না। প্রথমেই আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে নিচ্ছি না। যাতে এটি মামলা মোকদ্দমার পর্যায়ে না যায়। আমরা চাই সমাধান হোক, যদি সেটা না হয় তখন বাধ্য হই তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী চূড়ান্ত পদক্ষেপ, তদন্ত কমিটি,,ট্রাইবুনাল ইত্যাদি গঠনে। আমরা এই স্তরগুলো গঠন করেছি শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে, যাতে সর্বোচ্চ চেষ্টার মাধ্যমে যাতে সমাধানটা করা যায়। সেটার ফল পাচ্ছি আমরা। ভালো ফল পেয়েছি।

এ অবধি কতোগুলো ঘটনা সলভড হয়েছে?

অনেকগুলো সলভড। যেটা বললাম, ১৭টা বিভাগ অচল অবস্থায় ছিল। বিভাগ, সেন্টার, ইনস্টিটিউট। এখন একটাতে একটু সমস্যা আছে, সবই চলছে, শুধু পরীক্ষা নিয়ে একটু সমস্যা আছে। একটা নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে। সেটা ছাড়া এখন মোটামুটি সবগুলি কার্যকর অবস্থায় আছে। আমরা মনে করি, এটি সবার সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব না।

আপনি নিয়োগ পাওয়ার পর প্রথম যে বক্তব্য দিয়েছেন, দ্যাট ওয়াজ অ্যান এক্সট্রা অর্ডিনারি স্পিচ। তো সেই বক্তব্যটা, যেটাতে আপনি বলেছিলেন যে আপনি কোনো দলের নন। আপনার কোনো পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন নেই। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ে তো ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষক রাজনীতি আছে। পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথাও হচ্ছে। এ পর্যায়ে আপনার অবস্থান কী?

এই কথা আমি সব সময় বলছি। নতুন কথা নেই। প্রথম কথা হচ্ছে, আমি দলীয় রাজনীতির বাইরে। এই বুড়ো কালে এসে দলীয় রাজনীতি করার আমার কোনো আগ্রহ নেই। ছাত্ররা আমাকে যথেষ্ট মায়া করেন, পছন্দ করেন। দলীয় রাজনীতির প্রতি আমার একরকম অনীহা আছে। এটা সব সময়ই ছিলো। এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক আমরা যেটি করছি- আগে নেতৃত্বের বিকাশ, তারপর ছাত্রদের দলগত কার্যক্রম এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা- একরকম একটা সংস্কৃতি তৈরি করা। এই ব্যাপারগুলোকে সামনে রেখে কিছু কাঠামো আমাদের পরিকল্পনার মধ্য আছে। যেমন ধরুন ডাকসু। এই কাঠামোর মধ্যে যদি কেউ রাজনীতি করতে চান, আমরা চাই যে সেটি হোক। সবাই ওই চর্চার মধ্যে থাকুক। যেহেতু এ বিষয়ে আমার জ্ঞান কম, আমি সত্যিকার অর্থে কিছু অভিজ্ঞ মানুষকে দিয়ে কয়েকটি কমিটি করেছি। এসব কমিটিতে বিচারপতি আছেন। একটিতে ড. আবুল কাশেম ফজলুল হক এর মতো মানুষ, ওই মাপের মানুষজন আছেন। যাদেরকে আপনি সেই অর্থে কোনো দলের মানুষ বলতে পারবেন না। বহুত কষ্টে আমরা রাজি করিয়েছি।

এরপরে আমরা আরও তিনটি কমিটি গঠন করেছি ডাকসু কেন্দ্রিক। আমার কথা খুব পরিষ্কার। কোনোটি চাপিয়ে দেব না। এই কমিটিগুলো কাজ করছে- একটা দেবে গঠনতন্ত্র, একটি কমিটি দেবে আচরণ বিধি। একটি কমিটি ওভার অল পরামর্শ দেবে আমাদেরকে।

আমাদের তো বিভিন্নমুখী মানুষ আছেন। বিভিন্ন দল-মতের মানুষ আছেন। এই মানুষগুলো কেউ কেউ অবসরে। তাদেরকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে বাসায় গিয়ে অনুরোধ করে এনেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আসেন। এমনকি আমরা একজনকে নিয়েছি, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ডেপুটি রেজিস্ট্রার। আমাদের চাকরির প্রথম দিকে উনি এখানে ছিলেন। এ ধরনের সিনিয়র মানুষদের আমি অনুরোধ করে এনেছি, যাদের কমপক্ষে দুটি বাৎসরিক নির্বাচন করার অভিজ্ঞতা আছে। তাদেরকে নিয়ে এসেছি। তারা আমাকে বলবেন, পরামর্শ দেবেন।

মোটামুটিভাবে আমাদের এখানে এখন ১৯টি থেকে ২১টি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সক্রিয় আছে। সবাইকে আমরা ডাকছি। যারা সক্রিয় আছে তাদেরকে আমি ডাকবো। কে আসবেন, কে আসবেন না, তার চয়েজ।

সাংবাদিকদের সাথে আলাদা করে মিটিং করেছি আমরা। শিক্ষকদের সাথে বিভিন্ন দলে আলাদা করে কথা বলেছি। ওয়েবসাইটে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য একটি লিঙ্ক তৈরি করে দেওয়া আছে। তারা ওখানে মতামত দিচ্ছেন। এই মতামতগুলো পাওয়ার পরে আমাকে তারা বলবেন যে, বৃহত্তর সমঝোতাগুলো হয়েছে এবং আমরা এখন এই মুহূর্তে বড় দাগে কয়েকটা পদক্ষেপ নিতে গেলে কেমন সময় লাগতে পারে সেটার একটা ধারণা পাওয়া যাবে। সেই অনুযায়ী আমরা এগুবো, সিদ্ধান্ত নেবো, এটাই প্ল্যান।

একটু যদি পেছনে যাই, সম্ভবত ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মাস্টার প্ল্যান ঘোষণা করা হয়েছিল। সেটার কোনো বিস্তারিত অদ্যাবধি প্রকাশ করা হয়নি। এই বিষয়টা নিয়ে আপনি কী কোনো কাজ করবেন?

আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিছু ভালো কাজ হয়ে থাকলে, সেটা স্বীকার করতে চাই। এসব ব্যাপারে আমি রাজনীতি করতে চাই না। আর প্রত্যেকটা কাজের ধারাবাহিকতা আছে। মাস্টার প্ল্যানের কিছু কিছু আমি দেখেছি। মাস্টার প্ল্যান থেকে যে অংশটুকু আমি মনে করি বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং মোটামুটিভাবে সবার খুব একটা বড় আপত্তি নেই, সেগুলোর কিছু নিয়ে অলরেডি আমি (আপনি আসার আগ থেকেই) আলাপ করছিলাম। আজ সকালেও চেষ্টা করছিলাম যে, কিছু আলাদা সরকারি বরাদ্দ এনে কিছু কাজ .... সেটা আমরা করবো। বৃহত্তর যে প্ল্যানিংটা আছে, তাকে ভিত্তি ধরে যতদূর করা সম্ভব। যেমন, হলগুলো। আমরা অনেকে দেখি হলের যে পরিকল্পনা করা ছিলো, সেটা ভালো পরিকল্পনা। আমি সেটা করতে চাই। যেটি তারা ভাল কাজ করেছেন, সেটিতে আমি এভাবে রেখে তার থেকে ....। যদি দেখি, তারা খারাপ কাজ করেছেন, সেটিকে আমি সম্মানের সাথে বাদ দিতে চাই।

কাজের ক্ষেত্রে, অবকাঠামগত বিষয়ে যেগুলোতে বিতর্ক নেই, সেগুলো কিন্তু আমরা শুরু করেছি। এবং সেটার জন্য সরকারের কাছ থেকে বিশেষ বরাদ্দ নেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং আমি পেয়েছি। মেয়েদের হলের জন্য যে বিশেষ বরাদ্দ আমরা চাইনিজ সরকারের কাছ থেকে পেয়েছি। আমরা আশা করছি, এগুলো হবে। যেসব ক্ষেত্রে ক্লিয়ারলি অযৌক্তিক কিংবা খারাপ কাজ হয়েছে, সেগুলো আমরা বাদ দেবো। কিন্তু যেগুলো ভালো কাজ, সেগুলো রাখবো। কিছুটা আলরেডি একটা পর্যায়ে রাখা আছে।

পূর্বাচলে ৫২ একর জমি বরাদ্দ দিয়েছিলো রাজউক। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনোভেশন অ্যান্ড রিসার্চ ক্যাম্পাস করার কথা। বিষয়টি এখন কোন পর্যায়ে আছে?

ওই ক্যাম্পাস করাটা তো আমাদেও জন্য খুব প্রয়োজন। আমরা অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছি। এজন্য বড় অঙ্কের টাকা প্রয়োজন। ইনস্টিটিউশন খরচ আছে। অলমোস্ট ৪০০ কোটি টাকার মতো। সেই টাকাটা দেওয়ার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই। আমি এর মধ্যেই প্রায়োরিটির ভিত্তিতে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সাথে কথা বলেছি। আমাদের গণপূর্ত বিষয়ক উপদেষ্টার সাথে কথা বলেছি। বিষয়টি নিয়ে গণপূর্তের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ চলছে।

প্রথমে আমরা জমিটা সিকিউর করতে চাই। তারপর দেখতে হবে কীভাবে সেটি ব্যবহার করবো। তখনকার মহাপরিকল্পনা এখনকার বাস্তবতায় প্রযোজ্য কিনা, পরিমার্জন-পরিবর্তন দরকার হবে কিনা, সেটা অভ্যুত্থান পরবর্তী বাস্তবতায় শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে, শিক্ষকদের সাথে কথা বলে ঠিক করা হবে। যদি পরিবর্তন করতে হয়, করবো। কিন্তু আমাদের জায়গাটা সিকিউর করা এখন সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। যদিও আমরা আমাদের নিজেদের টাকা দিয়েই চেষ্টা করছি এটা করার জন্য। তবে এজন্য কিছু বিশেষ বরাদ্দ পেলে ভালো।

আপনি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের কথা বলছিলেন। সেখানে ইউনিভার্সিটি কনসেপ্টে আমরা বুঝতে পারি যে, শিক্ষকরা সিনিয়র স্কলার, আর শিক্ষার্থীরা জুনিয়র স্কলার। কিন্তু আমরা যখন ইউনিভার্সিটির ছাত্র, তখন আমাকেও ছাত্র হিসেবে ট্রিট করা হয়েছে, আর এখনো তাই হয়। এটা কী ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির একটা কারণ? শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের স্কলার হিসেবে নিতে পারেন না কেনো?

এটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না। আমার তুলনামূলক অভিজ্ঞতা আমার ছাত্রদের থেকে বেশি হতে পারে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার একটা ইনচার্জ আছে, যেটা আমার নেই। এই ব্যাপারগুলো আমাদের পরিপূরক হতে পারে। আমরা যেহেতু দুজনই জ্ঞানের অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছি। অতএব আমাদের পরিপূরক হওয়া উচিত। সুতরাং এই স্পিরিট আপনি যেটা বলেছেন, ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে একটা গুরু-শিষ্য স্পিরিট, যেন জ্ঞানের পাঠে সহযোদ্ধা, সহযাত্রী- এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কাঠামোর ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। টিউটোরিয়ালভিত্তিক কাঠামোতে কিন্তু তাই ছিলো। হাউস টিউটোরিয়াল কনসেপ্টে তাই ছিল যে, আমি ক্লাস থেকে যখন আমার রেসিডেন্সে গেলাম, তখনও পড়ার আগ্রহটা থেকে গেলো।

সরকারি দপ্তরগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে ভালো। যেহেতু সিভিল সাভিসের সাথে আমার মোটামুটি সম্পর্ক আছে, যেহেতু আমার ছাত্ররা অনেকে আছেন, আমরা তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি। বারবারই চেষ্টা করছি এই প্র্যাকটিসিং জগতের সাথে তাত্ত্বিক জগতের সম্পর্কটা শক্তিশালী করতে।

আমরা চাই, ফর এক্সাম্পল, যারা সাংবাদিক আছেন, তারা এসে এই প্র্যাকটিসিং জগতের বিষয়টা শেয়ার করুক আমাদের ছাত্রদের সাথে। ৪০ মিনিটের জন্য আপনারা আসেন, আধা ঘণ্টার জন্য আপনারা আসেন। আপনাদের একটা প্রাকটিক্যাল, আমি তত্ত্বে যা পড়ালাম, জীবনে এটি বাস্তবায়ন করতে যেয়ে কী বাধার সম্মুখীন হলেন, এটা আমাকে এসে বলেন। সে অনুযায়ী আমি সিলেবাস কমিটিতে আপনাকে ডাকলাম। যখন আমি সিলেবাস পরিবর্তন করবো, পরিমার্জন করবো। এই বিধানগুলো আমি খুব গুরুত্বের সাথে করতে চাই এবং দিনদিন শক্তিশালী করতে চাই। প্র্যাকটিসিংয়ের আমরা কাজ শুরু করেছি। (আগামী পর্বে সমাপ্য)

গ্রন্থনা: এম মাহবুব আলম ও সাদ আদনান, আলোকচিত্র: বুলবুল আহমেদ